La ceinte famille

Je comprends désormais ceci : il est délicat, improbable et sans doute illusoire de vouloir atteindre directement le coeur d'une cible avec une unique flèche. Mieux vaudra l'encercler de petits poinçonnages, délimiter un périmètre tout autour du centre ardent, et puis venir le détacher doucement en suivant les dentelures. Il en va ainsi de la langue de certains, faussement hésitante, comme les épanorthoses de Lagarce, arroser de mots le pourtour d’une idée. Et d'autres encore qui s'efforcent, création après création, d'enlacer le thème de leur obsession. Creuser dans une histoire familiale peut emprunter une telle route : jalonner en cercles et finir par ceindre le totem.

Il y a quelques semaines, je ne les connaissais ni elle, ni lui.

Elle : porte un nom de famille dont la racine latine évoque la réjouissance mais qui étrangement en anglais en est venu à qualifier une forme de surexposition criarde. La lire et l'écouter m'ont apporté de la joie. Latin 1 - Anglais 0. Une druidesse qui alimente le feu de son chaudron avec du bois photographique. Sa potion la plus récente est un formidable portrait de père. Je l'ai goûtée, elle m'a électrisé.

Lui : il a la discrétion, l'inventivité et la rareté des hommes des bois, comme s'il occupait une niche écologique à lui tout seul. Mathématicien, il aurait été Grothendieck, cinéaste, Terrence Malick. Son premier opus, qui évoquait aussi le père, est pour moi un formidable portrait de mère. Je l'ai goûté, il m'a perforé.

Elle passait sur scène près de chez moi pour dire ses Archipels. J'ignorais qu'elle serait accompagnée. J'ignorais que lui, l'homme-musique était aussi l'homme-histoires-dessinées. Dire des textes devant un public en compagnie d'un musicien, je m'y suis livré parfois, et je sais bien que ce n'est pas la performance de l'un ou de l'autre qui fait déflagrer. C'est lorsque les deux tresses s'assemblent que les épiphanies adviennent. Il fut question de magie ce soir-là sur scène. Imaginez dans les années 70, un soir d'été dans leur maison des Maures, Serge et Danièle Rezvani sont debout devant un groupe d'amis, elle se lève pour dire un long texte, et lui prend sa guitare. Magie vous dis-je.

Hélène a dit les monolithes que sont les parents, écrasant le paysage, réduits avec l'âge à des galets que l'on peut prendre dans sa paume, avant la pulvérulence finale. Derrière elle, des images, deux cyprès en négatif, un homme au regard clair levant les yeux comme sur cette image de Saint Dominic Savio, ou un kami de pierre dressé devant un mur de feuilles.

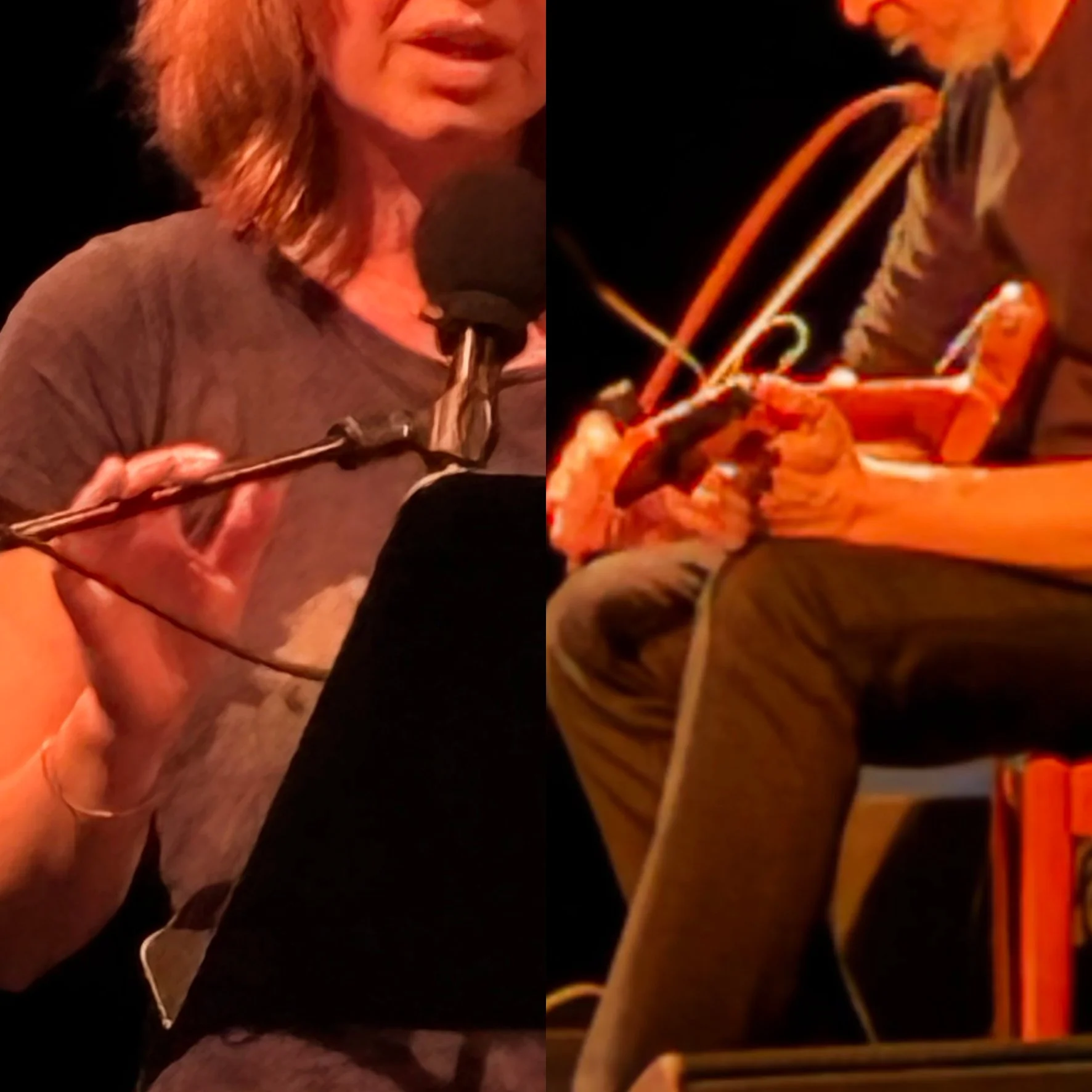

Et puis, alors que j'étais tenté de fermer les yeux pour profiter du pas de deux entre sa voix (à elle) et sa musique (à lui), je me suis mis à observer leurs mains. Les siennes (à elle) effleurant le métal de la tige, une flûtiste qui ausculterait l'air, une aède tâtant le pouls des mots prononcés avant qu'ils ne partent vers le public. Les siennes (à lui) s'affairant autour d'un objet dont je peine encore à croire qu'il s'agissait d'une guitare, tant ce qu'il parvenait à en extraire était autre, et puis il y eut cette danse avec un archet. Enfin ceci : la sienne serrée dans la sienne à la fin de l'acte, côte à côte émus au moment de saluer, pour que le fluide circule encore.

Depuis, je me suis procuré (presque) tout ce qu'ils ont écrit l'un et l'autre, et je les lis.

L'universalité des familles. L'énigme de la photographie. La tonitruante puissance de la narration.

Chère Hélène Gaudy, cher Xavier Mussat, merci pour ce moment de grâce, et pour tous ceux, encapsulés dans vos pages, que je pourrai m'injecter à loisir dans les prochains mois.

Ceints, le père et la mère. Joints, Hélène et Xavier.

La première frise est constituée de 3 cases du roman graphique “Sainte Famille” de Xavier Mussat, publié en 2001 aux Editions Ego comme X. La seconde frise est constituée d’illustrations projetées par Hélène Gaudy lors de la lecture de son ouvrage Archipels (Editions de l’Olivier, 2024) à la Maison de la Poésie à Paris, le 18 novembre 2024.

Aujourd’hui, je suis né

Pour être plus précis, c'est le jour où nous sommes nés il y a 61 ans. J'ai émergé le premier, mais quelque chose clochait. On me mit en réserve. Lui s'est étouffé à mort et j'ignorerai toujours si j'y fus pour quelque chose.

Par une bien étrange coincidence, mon patronyme est lié à une autre naissance gémellaire relatée dans la Bible (chapitre 38 du Livre de la Genèse). S'étant signalé au monde le premier, Zerah aurait dû être l'aîné, on lui ceignit d'ailleurs le poignet de rouge, mais son jumeau s'expurgea intégralement avant lui, devenant ainsi l'héritier de Juda, et plus tard l'ancêtre de Jésus de Nazareth. A quoi tiennent les choses.

Chez nous, le destin se livra à un autre style de facétie. L'un (lui) a disparu, l'autre (moi) a été caché. Et c'est un autre, plus tard, qui récupéra le droit (et les devoirs) d'aînesse.

61 est un nombre premier. A la différence de l'histoire biblique des enfants de Juda et Tamar, aucun de nous deux ne lutta pour être le premier. Aucun de nous deux ne semblait vouloir l'être. En ce jour anniversaire, nous sommes premiers tous les deux. En forme de clin d’oeil commémoratif, cet ancien jeton de loto, lui aussi ceinturé de rouge, bas-relief émergeant petit à petit de son humus de bois, comme les sculptures des Jardins Statuaires de Jacques Abeille.

Le pèse-souffrance

Certaines grandeurs sont plus aisément quantifiables que d'autres.

Imaginez qu'il soit possible, avec ces capteurs qui nous auscultent désormais en continu, de mesurer à cet instant précis la quantité cumulée de souffrance ressentie par l'ensemble des êtres vivants.

Certaines sont plus vives que d'autres me direz vous. Oui, justement, le boitier donnerait une valeur corrélée à l'intensité de la sensation vécue par l'être souffrant.

Certaines, pourtant liées à d'intolérables douleurs physiques, semblent mieux apprivoisées que d'autres, induite par leurs insidieuses soeurs psychologiques. Pour avoir été plutôt épargné par celles-là, et traversé (plutôt : été traversé par) des océans de souffrance mentale depuis plus de soixante ans, je peux témoigner du potentiel dévastateur de celles-ci.

Chaque dispositif transfèrerait son résultat à un imposant pèse-souffrance mondial. Et quotidiennement on pourrait lire ce nombre que j'imagine colossal.

C'est une idée qui m'accompagne et me perfore depuis bien longtemps. La quantité inouïe de souffrance qui règne dans le cosmos.

On m'objectera ceci : que faites-vous de la quantité de joie qui s'exprime dans le monde au même moment ?

C'est que justement je suis convaincu que le pèse-joie fournirait un décompte bien inférieur.

Je me fous de savoir si, comme certaines traditions spirituelles l'affirment, cet amoncellement de souffrance a des vertus rédemptrices.

Je me fous des élucubrations équilaventionnistes qui prétendent que souffrance et joie "ne sont point séparables et marchent main dans la main" (Khalil Gibran).

Je me fous aussi de cette pourtant séduisante explication entropique et statistique que l'on appelle le principe d'Anna Karénine.

Renan et Einstein ont paraît-il dit que la bêtise humaine était l'une des rares choses qui pouvaient donner une idée de l'infini.

Je crois que si l'on cherchait un autre mètre-étalon pour l'infini, on devrait plutôt se tourner du côté de la souffrance du vivant à chaque seconde.

Et c'est pour cela que je classe les métiers en deux uniques catégories, ceux au service de la consolation et du soulagement, et puis tous les autres.

#allégerlasouffrance

Laisser s’échapper l’or

Sortir de la nef “F” dédiée au dieu intelligence artificielle, des fidèles étaient massés là pour écouter de f(aux) prophètes, leur dieu Xav et de f(actices) entreprises aux noms cryptiques (H? H comme Hubris?).

Savoir au plus profond de soi que cette f(erveur) nous éloigne de l’essence.

Se diriger vers le f(leuve) tout proche pour retrouver un peu de réalité, et tomber inadvertamment sur un maigre panneau signalétique annonçant “Notre-Dame de la Sagesse”, et se dire “ah, oui? vraiment? allons !”

S’arrêter devant le modeste édifice en brique rouge, coincé entre les rues Abel Gance, Valéry Larbaud, Fernand Braudel, Georges Balanchine, le cinéma, l’écriture, la géographie, la chorégraphie, se retrouver enserré dans le réel, enfin.

Entrer, alors que c’est une église, et que souvent, les églises, mais là, quand même, quelque chose.

Se retrouver dans le narthex (le dépliant m’apprend ce mot) et repérer, punaisée au mur, l’annonce d’une lecture prochaine du Roitelet, ce texte si émouvant de Jean-François Beauchemin, avec cette phrase extraite du livre : “Il ressemblait, avec ses cheveux courts aux vifs reflets mordorés, à ce petit oiseau délicat, le roitelet. Oui, c’est ça : mon frère devenait peu à peu un roitelet, un oiseau fragile dont l’or et la lumière de l’esprit s’échappaient par le haut de la tête.”

Savoir exactement à ce moment précis qu’une main bienveillante vous encourage à descendre plus avant dans le terrier.

S’émouvoir de ce que l’on découvre à l’intérieur, la cuve baptismale en granit rouge, la croix grecque en bois massif, la sculpture de la vierge à l’enfant en tilleul, et puis ces sept meurtrières qui nous livrent chacune l’une des dernières paroles du Christ.

S’abasourdir du contraste avec l’autre temple que l’on vient de quitter, ici le silence et la matérialité, là-bas les clameurs et le simulacre.

Se retrouver enfin devant l’autel, aimanté par l’éclatante oeuvre carrée dorée à l’or fin qui en tapisse le fond, se dire que telle est peut-être cette clarté aveuglante que l’on découvre au moment de changer de monde, que nous sommes tous de fragiles roitelets, que notre lumière d’or s’échappe, sans qu’on y prenne garde, par le haut de notre esprit, nous transformant petit à petit en de minuscules conques sèches.

S’en(f)uir alors, lentement, rasséréné, et se jurer de ne jamais retourner dans l’antre des F.